おそらく多くの人が聞いたことのある『セカンドオピニオン』という言葉。

セカンドオピニオンとは病気の診断や治療方針について、担当医とは異なる医師の意見を聞き、患者や患者の親・家族が納得して治療法を選択できるようにすることを言います。

息子との経験からセカンドオピニオンやサードオピニオンは非常に重要だと感じました。今回はそんなセカンドオピニオンについてお話していきたいと思います。

診断されたときの心境…

自身や子供が難病や大病と診断されたとき、大きな不安に襲われたり、心配事で頭がいっぱいになると思います。そうした時の医師の言葉は治療方針だけでなく人生を左右するような決断になるときがあります。

不安や心配だらけでも治療法や治療内容にしっかり向き合って自分や自分の子供のために納得できる治療や決断をしたいと思う気持ちはみんな同じだと思います。そのためには担当医との信頼も重要ですがほかの意見や違う視点でお話を聞くのはとても重要だと思います。

モーリーが経験した誤診

なぜ私がセカンドオピニオンが重要だと声を大きくして伝えたいのか…それは息子・モーリーが経験した、誤診がきっかけになっています。

医師・病院がその疾患に慣れていないという怖さ…

私たちは小さめの都市に住んでいます。息子の難病・軟骨無形成症は2~4万人に1人という希少疾患に属しています。調べればどんな合併症があるかは医師でもわかるもののちゃんと息子の病気を理解している医師が非常に少ないというのが現状でした。

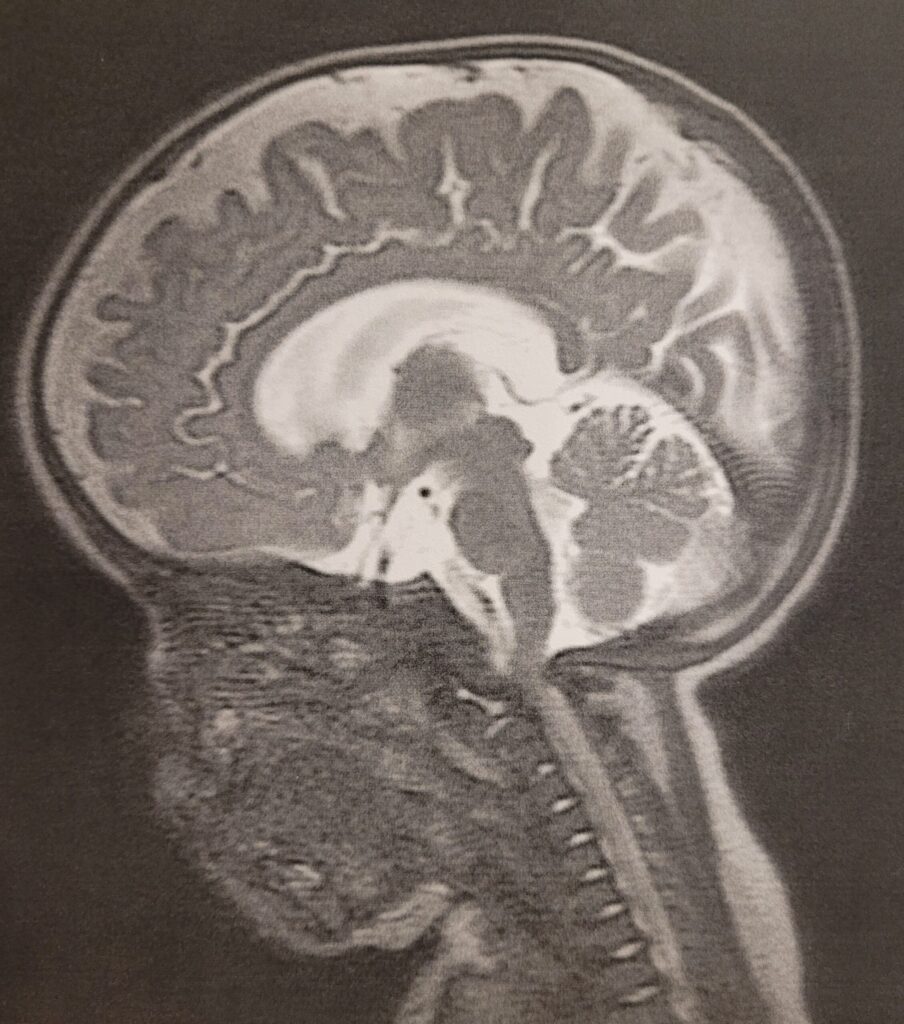

モーリーが生後6か月の時、地元の大きな病院の脳神経外科医の指示で脳のMRIを撮影することになりました。赤ちゃんのMRIを撮影する際は通常、新生児で寝てばかりいるような月齢でもない限り通常は全身麻酔で撮影をします。しかし、私がMRIの予約時間に来ると普通にMRI撮影室に通され、麻酔はせず赤ちゃんをMRIの台にのせるように言われました。そして、私も台に乗り赤ちゃんを覆うように馬乗りになって赤ちゃんを押さえるようにように言われました。

その時点で「この人たち正気なんだろうか?画像ちゃんと撮れるのかな?絶対赤ちゃん動いちゃうでしょ?!」もう完全に🚩疑問と不安ありませんでした。そのまま私も一緒にMRIの機械に入って撮影しました…

医師への不信感…

MRI撮影から数日後、地元の病院の担当医から今すぐ来てほしいと朝から電話があり、急いで診察に向かいました。

担当医は海外を訪れていたため、担当医が画像確認した上でほかの方が説明にあたってくださいました。その人が色々説明をしてくれて「2週間以内に手術をしましょう。」と言われました。

すでに遠方の小児専門の総合医療センターのような大病院の先生から手術になる場合は必ず確認をするようにと言われていたので「データをください。一度、小児専門の大病院の医師にも確認して決めます。」とお願いすると、「いやいや、うちで手術できるし、確認する必要はない。手術予定日を決めよう!」と言われ、🚩セカンドオピニオンを止めるような発言がありました。

手術と言われショックだったのもあり、家に帰るまで気づかなかったのですが診断の説明をするときに1度も🚩MRI画像を見せてもらっていませんでした。

セカンドオピニオン…

ちょうど運よく、診断の翌週に骨系疾患の医療カンファレンスに参加する機会をいただいていました。カンファレンスでは骨系疾患の患者や家族が専門医と話せる時間を設けてくださっていたので息子の疾患をよく知る専門医にと話す時間をいただくことになりました。お話するにあたって検査画像データ(MRI)と今までの治療が記載された診療情報提供書を持っていきました。

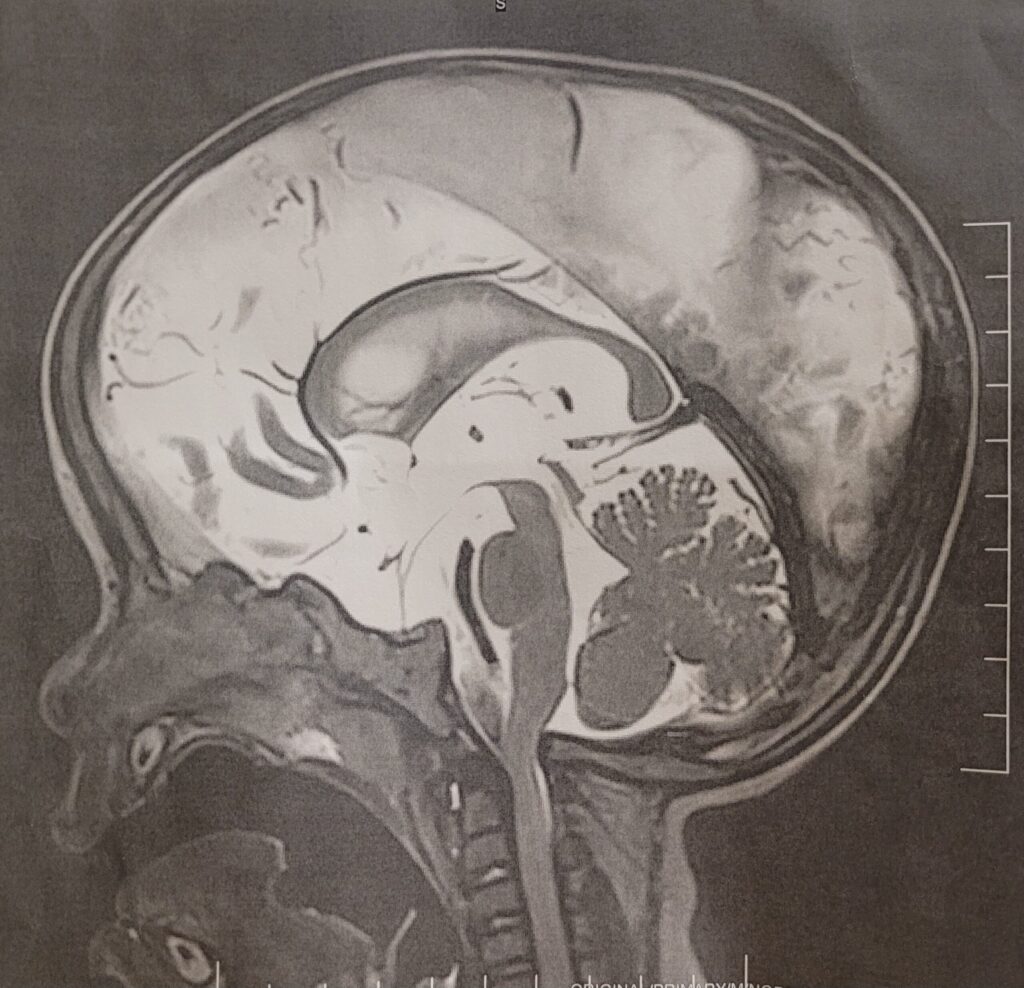

この時、初めて医師のパソコンでMRI画像を見た私は絶句でした。MRI画像は全身麻酔をしないで撮影したことでブレブレでした。医師からは画像を見た専門医は「こんな画像で正式な診断をするわけにはいかない。そもそも、この月齢で麻酔なしのMRIは考えられない。手術が必要かどうか診断するにはもっといろんな角度のMRIが必要なのに撮影された画像の枚数も少なすぎる。」といった見解でした。ちゃんと麻酔のもと、MRIを再撮影することを勧められました。

サードオピニオン…

再度、小児総合医療の大病院で全身麻酔ののち、MRI撮影をして専門医に診てもらうと、「もう少し様子を見ましょう。今はまだ手術不要です。今後も手術不要のままいけるといいですね。」とまさかの診断でした…しっかり画像を見せてもらい、比較。地元の医師の誤診は明白でした。

地元の医師の診断を信じていたら、無駄に息子の手術をさせるところでした。この出来事で🚩経験値の多い病院にかかる重要性も学びました。

こちらが最初に撮ったMRI画像とその後全身麻酔で撮ったMRI画像です。このブレブレの画像で手術に踏み切ろうとしたなんて…今考えただけでもゾッとします…

※この時は脳神経外科手術が必要かどうかの診断をするため、頭蓋骨のMRI撮影をしました。

・ファーストオピニオンでのMRI撮影

・セカンドオピニオンでのMRI撮影

🚩から見えること

自分自身や親の感のようなものは大切にしてください。何かがおかしいなと思うときは理由があるはずです。結果、大したことなかった…それならそれでいいのです。大切なのはその不安や納得のいかない何かが解決することそして自分や子供の体のための決断をするのに何かおかしいと思ったまま進むのを回避し、納得して治療方針を決断するのが重要だと思います。

また、セカンドオピニオンを嫌がる医師に良い医師はいないと思います。セカンドオピニオンを受けるかどうかはあくまでも患者さんとそのご家族の権利です。それを尊重できない、不安な思いやなかなか決断に踏み切れず悩んでいる家族を理解し、サポートできない医師は良い医師とは言えないからです。

検査結果、検査画像を見せないで説明するなんて論外です。あり得ません…多くの科の医師に関わる息子。診断や医師との信頼関係で疑問に思った出来事は1度や2度ではありません。この医師は信頼できないなと思ったらセカンドオピニオンを受け、より知識があり、より息子を考えて治療を考えてくれる医師と取り組むようにしてきました。こういった決断で出会ってきた医師との治療は安心して臨むことができました。

また、自分自身や自分の子供が手術を受ける際、同じまたは同じような手術を『年間、数件やっている医師』と『年間、何十件、何百件とこなしている医師』どちらの手術を受けたいと思いますか?これも大切な医師や病院選びの指標になります。症例数をこなしている医師の方が慣れていて、手術や治療もスムーズで安心感がある可能性が高いです。

医師はとても優秀で日々多くの人々を救っている素晴らしい方々ばかりです。ただ、医師も専門としている分野(科)があるとは言え多くの疾患を毎日見ていて自身や子供と同じ疾患の患者さんばかり診ているわけではありません。希少疾患だったり難病ともなればなおさら症例数は少ないでしょう。なので医師の中には専門医であれど自身や子供の疾患に詳しくない医師もいることを理解しておかなくてはなりません。この医師は私の病気にあまり詳しくないかもしれない…と感じたときもまたセカンドオピニオンを受けてみるサインかもしれません。

セカンドオピニオンのメリットとデメリット

メリット

他の医師の意見やアドバイスが聞ける

担当医とは異なる視点から病気や治療について検討し、より客観的な情報やアドバイスを得ることができます。

治療の選択肢を広げる・治療法に確信が持てる

セカンドオピニオン、サードオピニオンを受けることで医師たちの異なる意見や見解、治療法を提示されることもあります。同じ専門の科の医師でもおすすめの治療法や見解が違うのはよくあることです。より多くの知識や治療法を得ることで選択肢が広がります。同じ治療法を提案されたり、再度説明を聞くことでこの治療でいいんだと確信を持つこともできます。

患者が納得して治療を受けられる

違う医師たちからの複数の視点の説明を受けることで、病気や治療法への理解が深まります。より多くの情報や選択肢を得ることで、自分自身が納得した治療方針を選ぶことができます。

医師や病院の選択肢を広げ、信頼を深める

患者さんと医師や病院にも相性があります。セカンドオピニオンは現状の担当医との信頼を深めるきっかけになることもあれば、より信頼できる医師や医療施設に出会うこともあります。医師や病院との相性や信頼を再確認することで心地よく治療に臨むことができます。

デメリット

手間と時間がかかる

セカンドオピニオンを受けるためには、紹介状や診療情報提供書、検査データなどの手配が必要になります。そして、時間を割いて違う病院まで出向き、お話を聞くという労力が発生します。また、セカンドオピニオン先の病院の判断で追加で検査を受ける場合もあるので診断された本人に負担がかかる可能性があります。

医療費がさらにかかる場合がある

紹介状や診療情報提供書、検査データなどを発行してもらうための手数料等に加え、追加で診察を受けるための医療費を支払わなくてはいけない場合があります。上記にあるように場合によってはセカンドオピニオン先で追加検査をすることもあるのでそういった費用も上乗せされる場合があります。

多くの治療法を提案されることでの迷い

治療法の選択肢が広がるのは嬉しいですが同時に迷いが生まれて決断が難しくなる可能性もあります。医師や医療施設についても様々なメリットデメリットでどれがベストかわからなくなるかもしれないという懸念はあります。

まとめ

自信を持ってほしいのは自分自身や自分の子供のことはあなた自身がそばにいて一番よく知っているということ。いうならばあなたは自分自身や子供のプロです!ご自身が何かしら感じた思いがあって不安があるのならぜひセカンドオピニオンを受けてみることをお勧めします。

セカンドオピニオンやサードオピニオンは患者さんとそのご家族の権利です。また医師や医療施設の選択もまた患者さんの権利です。

大切な治療だからこそ納得して受けたいですし、治療が長くなる場合は担当医との信頼は非常に大切になってきます。

個人的な経験で言えば第一印象や初めの1~2回の診察で心地良い、信頼できると思えなかった医師はその後もいいなと思えたことありません。自分の感じるフィーリングはとても大切です。

自分の病気、治療法、治療の効果や副作用、精神的な面、治療からくる負担、ライフスタイルなど様々な角度から検討して何が自身や自分の子供にとってベストかをよく考えることが重要です。この答えに正解はありません。だからこそ納得する答えを出すのが大切になってきます。そのためにはより情報を集め、理解することが不可欠です。

ぜひ、セカンドオピニオンやサードオピニオンをためらわず受けてみてください。より自分や子供の体と向き合って病気や治療を理解するために大切な選択肢の一つとして考えるきっかけになれたら嬉しいです。