こんにちは!難病・軟骨無形成症を持つ息子・モーリーの母、えりかです。

私の息子・モーリーの診断された『軟骨無形成症』とはどんな疾患なのでしょうか?

軟骨無形成症(英語名:Achondroplasia)は名前に骨が入っている通り骨系統疾患、体全体の骨に関わる病気で合併症もあります。今回はそんな軟骨無形成症を深堀りしていきましょう!!

今回はお子さんやご家族が軟骨無形成症と診断された方や、もっと軟骨無形成症について詳しく知りたい!という方に向けて医療面(病気のことや合併症)、生活面(日常生活での懸念点など)についてまとめました。

※この記事の情報は主に低身長症・骨系疾患の国際医療カンファレンスに参加することで私が学んできた情報です。情報元があれば記載させていただいています。正式な診断や個々の医療的なアドバイスは骨系疾患に対応している専門医に聞くようにしてください。

また低身長になる様々な病気を総称して低身長症(小人症)と言います。軟骨無形成症は骨の疾患によって顕著な低身長が見られるため低身長症の中の一つとされています。

低身長症については詳しくはこちらをご覧ください→低身長症について

軟骨無形成症とはどんな疾患でしょうか?

軟骨無形成症は FGFR3という遺伝子の変異が原因で起きます。全身的な骨の変化を認める骨系統疾患の中では代表的な疾患の1つです。

日本では指定難病疾患(難病指定276)に指定されています。

骨が成長する仕組み

・FGFR3 は「骨の伸びを抑えるシグナル(ブレーキ)」を出します。

・CNP は FGFR3 のシグナルが細胞の中に伝わるのを途中でブロックし、「ブレーキを弱める働き」をします。

この ブレーキ(FGFR3)とブレーキ解除(CNP) のバランスで、成長板の軟骨細胞は「増える/成熟する」のリズムを保ち、骨は正常に伸びていきます。

軟骨無形成症の場合

FGFR3 が遺伝子変異によって常に強めに働く → 成長板に強いブレーキがかかり、骨が十分に伸びません。本来なら CNP がブレーキを和らげてくれるのですが、FGFR3 の過剰なブレーキには CNP の自然な量では足りないため、成長障害が起こります。

骨の部位ごとに成長板の感受性が異なり、FGFR3 シグナルへの反応の強さも部位によって差があると考えられています。特に上腕骨や大腿骨は影響を受けやすいため、短縮が強く現れます。骨によっては CNP による補正作用が十分に働かず、結果として体の部位ごとの長さにアンバランスさが生じると考えられます。

※軟骨低形成症は同じFGFR3遺伝子の変異で起こりますが「ブレーキ」はかかるものの、軟骨無形成症ほど強くないというのが特徴です。顔の特徴もあまりなく、合併症も少ないです。でも軟骨無形成症より圧倒的に患者数が少ないため情報が少ないという難点があります。

軟骨無形成症はどのようにして診断されますか?

主に臨床所見(見た目・身体の特徴)・画像検査(X線など)・遺伝学的検査です。

臨床所見

四肢の短縮(特に上腕・腿)・大頭症(頭が大きく、額部分の突出が目立つ)・体幹は比較的保たれる(胴体は長さが普通に近い)・三尖手(trident hand:指を伸ばすと中指と薬指の間に隙間が空く状態)

所見でこれらが見られると「軟骨無形成症の疑い」という段階になります。

軟骨無形成症の特徴的な手。(三尖手)

画像検査

レントゲン(X線)所見で典型的な特徴が確認できます。全身の骨に影響するので四肢、脊椎、骨盤、頭蓋骨、手など数か所のレントゲンを撮影して診断します。

太く短い骨、骨の端の幅が広く毛羽立っていて盃のような形、膝下から足首までの骨の太い骨(脛骨)より細い骨(腓骨)が長い、腰の部分の背骨の左右の椎弓の間の距離が短い、骨盤の骨の一部が短いなどがみられます。 情報:小児慢性特定疾病情報センター

また胎児エコーで上腕骨や大腿骨の短さを指摘され「軟骨無形成症の疑い」とされることもあります。

※NIPT検査(新型出生前診断)の検査項目に軟骨無形成症は入っていないため、NIPT検査で判明することはありません。

遺伝学的検査

FGFR3 遺伝子の解析によって、ほとんど(約99%以上)で原因変異を確認できます。遺伝子検査で FGFR3 の病的変異が見つかれば「確定診断」となります。

軟骨無形成症はどのくらいの確率で生まれますか?

2万人~4万人に1人とされています。そして日本には推定6000人程度の患者数がいると言われています。6000人もいるの?結構いるんだね!と思われる方もいると思います。

私も6000人もいるのか、と思いました。希少疾病って言うけど6000人もいるのに希少なの?なんでNIPT検査(新型出生前診断)の検査項目には入ってないの?数字が大きくてよく理解できませんでした。

疑問に思って調べてみると日本では希少疾病とは患者数が5万人未満の疾患を言うそうです。

また軟骨無形成症はが約2万人~4万人に1人の出生確率に対してNIPT検査で調べる21トリソミー(ダウン症候群):約600~800人に1人、18トリソミー(エドワーズ症候群):約8,000人に1人、13トリソミー(パトウ症候群):約8,000〜12,000人に1人。 確率が高い低いの違いに優劣はありません。でもダウン症の25倍珍しいと考えると同じ病気の子や親御さんは同じ町にいるの?誰にアドバイスもらえばいいの?いろいろ不安になるのは想像できるかと思います。

そして軟骨無形成症の多くは疾患を持っていない両親から突然変異によって生まれますが次の世代には優性遺伝します。親のどちらかが軟骨無形成症である場合、子に遺伝する確率は50%。両親がともに軟骨無形成症の場合、子への遺伝は50%が軟骨無形成症の子、25%が疾患のない子、25%が流産・死産または重篤な合併症をもって生まれます。

軟骨無形成症はどんな特徴がありますか?

軟骨無形成症の最終平均身長は男性で約131㎝、女性で約124㎝と言われています。これは日本の小学生の平均身長と比較すると男性で小学3~4年生、女性で小学2~3年生くらいの身長です。

低身長に加えて主にこんな特徴があります。

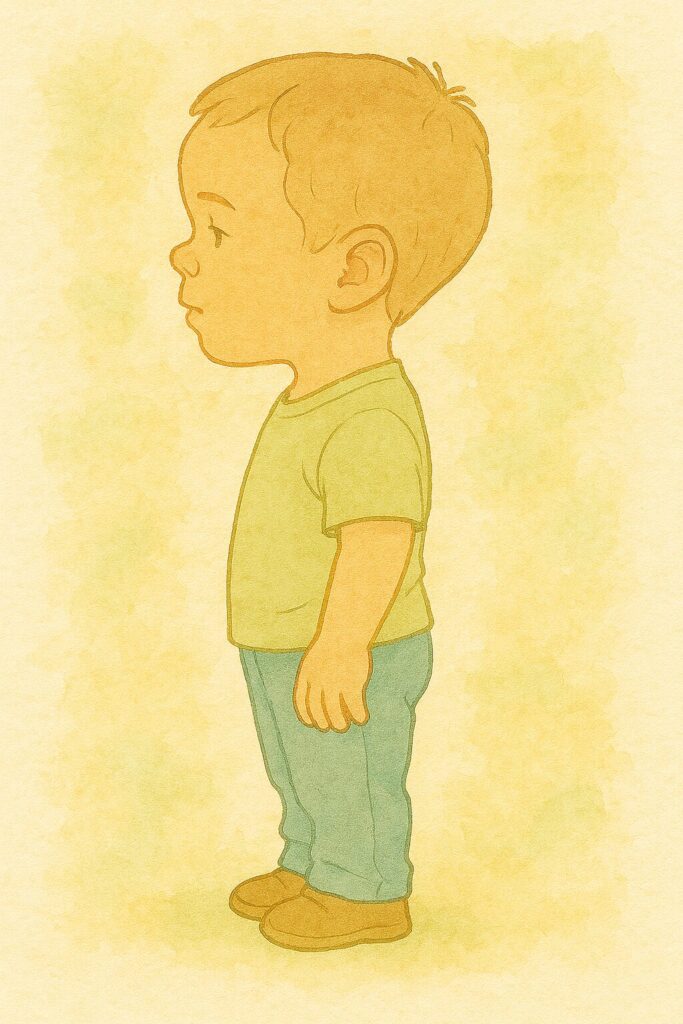

軟骨無形成症の特徴をとらえたイラスト

軟骨無形成症の症状や合併症はどのようなものがありますか?

骨・関節

脊柱管狭窄症:脊髄や神経が圧迫され、しびれや歩行障害、排尿障害を起こすことがあります。多くは10代~20代以降に起こってくることが多いとされています。狭窄が見つかった場合は手術しか治療法はありません。

O脚(内反膝)X脚(外反膝):下肢の骨の成長バランスによって起こります。手術によって骨の弯曲を修正していくことが多いです。

腰椎の過前弯(反り腰)、後弯:腰や背骨の弯曲が生まれたときからあり、成長過程で修正することもあれば治療を必要とすることもあります。治療をする場合は矯正器具を作って矯正してそれ以上に重症の場合は手術になります。

関節障害:関節にかかる負担からくる痛みや不具合が起こることがあります。

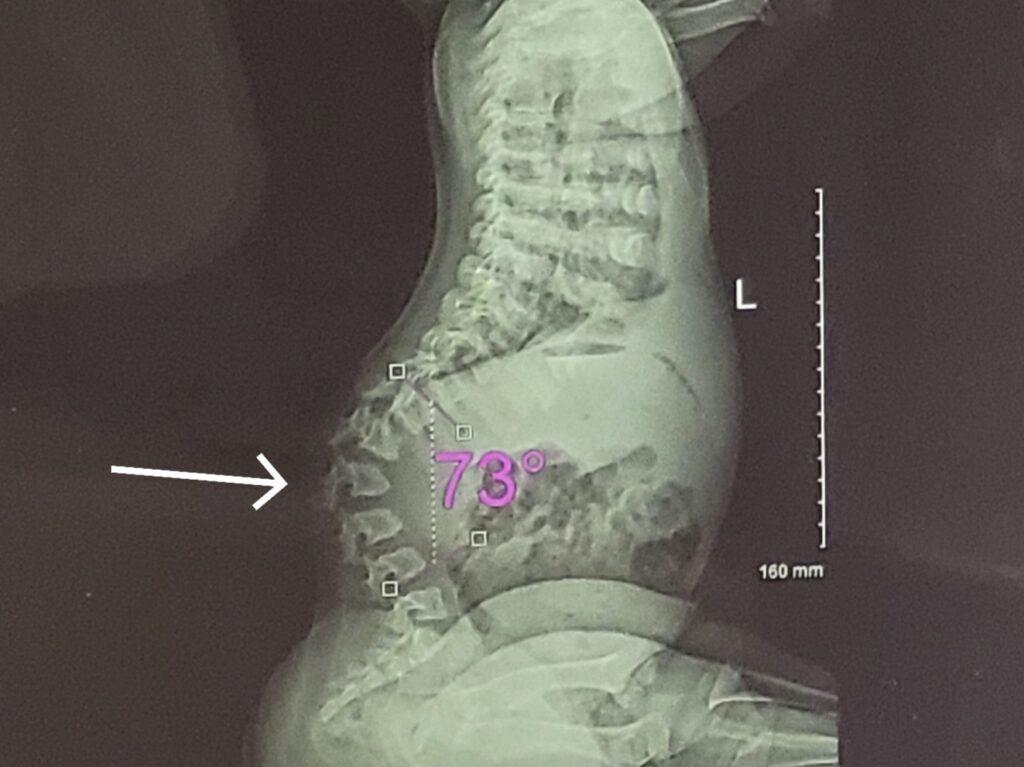

≪写真≫小児の重度後弯のレントゲン画像

頭蓋・神経

大後頭孔狭窄:頭蓋骨の出口が狭くなり、脳幹や脊髄が圧迫されることがあり、睡眠時無呼吸症候群の悪化や乳児突然死症候群を引き起こす原因になることがあります。狭窄が見られる場合は手術で治療します。多くは2歳前に手術をするケースが多いですが2歳以降も定期的な経過観察をする場合が多いです。

大頭症(頭囲が大きい):体に対しての頭の大きさが大きいため首への負担がかかることがあります。

水頭症:脳脊髄液の流れが滞り、頭に液がたまる状態です。軟骨無形成症の中でも稀ではあるものの軟骨無形成症を持っていない子に比べると発症率が高い合併症です。基本的には手術での治療になります。

耳・呼吸

睡眠時無呼吸症候群:大後頭孔狭窄からくる、中枢性睡眠時無呼吸(CSA)と気道が狭いために起こりやすい閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)が見られることがあります。手術治療や呼吸補助として在宅酸素またはCPAPやBiPAP等を利用することもあります。

中耳炎の反復:耳管の形の影響で耳の感染が起こりやすいため中耳炎を繰り返すことが多いです。何度も繰り返す場合は鼓膜チューブ挿入術を行い、中耳炎悪化防止や難聴にならないよう対策をします。

難聴:繰り返す中耳炎や骨の形によって生じることがあります。

その他

肥満:体格上、肥満になりやすくいろいろな健康リスクにつながるため体の管理は大切です。

高血圧:年齢を重ねたときに高血圧になりやすく、心臓疾患リスクにつながるため注意が必要です。

多汗:すごく汗をかきやすい特徴があります。

歯並びの乱れ:骨格の関係や呼吸問題から口呼吸になりやすく、色々な要因からはかみ合わせや歯並びの不具合が見られることが多いです。

基本的には知能は問題ないとされていますがほかの子と同じように発達障害を抱える可能性や合併症から発達障害を発症する可能性はなくはありません。また、寿命は平均的とされていますが年齢とともに関節、腰、背中、高血圧などでの体の問題を抱えることも少なくありません。

軟骨無形成症の治療法はありますか?

根本的治療はありません。何か問題があればそれぞれに対して対処療法を行っていくのが基本です。

近年は新薬の研究も進んでいます。

現在はボソリチド(Vosoritide, 商品名:Voxzogo)という1日1回の注射薬が唯一の認可された薬として使用可能です。ボソリチドは骨の成長を補助する役割があり、ほかにも合併症の症状を和らげたなどの新しい研究結果も発表されています。ただ、近年認可されたばかりで歴史が浅く、長期間使用した研究結果が乏しいためまだリスクを懸念する声もあります。

ボソリチド以外にも数種の新薬が治験に上がっており、将来は何種類かの治療薬の中から選べる時代が来るのでは?と言われています。しかし、新薬ということで副作用や未知のリスクがあるということ、そしてボソリチドを含め、どの新薬も根本治療薬ではないので遺伝子疾患である軟骨無形成症が難病であることに変わりはありません。

また骨の弯曲やねじれの修正や骨を延長して生活を改善するといった目的として骨延長術(Limb Lengthening)という手術治療を受ける人もいます。治療期間が長くかかり、非常に痛みの伴う治療です。

※以前は成長ホルモン治療を行う場合もありましたが、軟骨無形成症のメカニズムが解明されはじめ、低身長になる原因が成長ホルモンからくるものではないと判明しました。成長ホルモン治療はあまり効果が期待できないため、現在はこの治療をすることはほとんどありません。(成長ホルモンの検査数値に異常がある場合は治療する可能性があります。)

軟骨無形成症の日常生活での懸念点

実は日本の制度では指定難病≠障がい者手帳が交付されるわけではありません。軟骨無形成症は骨系疾患の中でも障害者手帳の交付がされにくいとされています。実際にはどんな日常生活の困った点があるのでしょうか?

幼児期

小中高学生時期

成人期

●大人の平均身長でデザインされた町や家での生活

上記に述べたように軟骨無形成症の最終平均身長は男性で約131㎝、女性で124㎝。これは日本の小学生の平均身長と比較すると小学2~4年生くらいの身長です。

小学低学年~中学年くらいの背の高さ+手足の短い環境で生活するのを想像してみてください。

券売機やATMや様々な受付ブース、つり革、バスのステップ、トイレ、流し台、鏡、机、椅子、など多くの公共のものは大人の平均身長に合わせて作られているため、どうしても不自由さが出てきます。

そして自販機や照明等のスイッチ、スーパーや買い物などで上段にあるものに手が届かない、届きにくいといった不便もあります。

車の運転の際はペダルに足が届かない場合、延長装置を付ける必要があります。

多くの人は踏み台を利用したり、様々な工夫をして生活されています。

●歩幅の違いや関節・腰の痛み

軟骨無形成症は腕や足が短いという特徴があります。軟骨無形成症ではない人との歩幅の大きさの違いから同じ距離を歩くのにも多くの歩数を歩く必要があったり、歩く速度が遅かったりします。そのため、軟骨無形成症ではない人とスピードを合わせて歩こうとすると疲れが出やすい傾向があります。また、腰椎のそりや関節の形態的特徴から、負担がかかりやすく、長時間の立位・歩行で腰痛や関節痛になることもあります。

椅子に座ったとき、足が床につかないことが多いことからの姿勢の崩れや疲れもあります。階段や段差も負担が大きく、より体力を使います。

●体に合ったサイズの洋服を探す難しさ

手足が短いのに対して胴体は平均的という特徴から長袖、長ズボン、ジャケット、コートなどのサイズが合わないことが多く、体に合った服を探すのが難しいです。裾上げをしたり〇分丈、〇分袖といった裾や丈が少し短めに作られた服を購入することもあります。

足は幅が広く甲が高いのが特徴のため足の形に合った靴探しも難しい点の一つです。

多くの人が骨系疾患は身体障がい者手帳が交付されると思われていますが上記で述べたように軟骨無形成症は身体障がい者手帳が交付されにくいと言われています。でも周りは障がい者として見たり扱ったりすることも珍しくありません。

身体障がい者手帳が交付されないということは障がい者枠で就職ができないため、就職の際、見た目からか、なかなか内定がもらえないといった大変さを経験されている方も実際にいらっしゃいました。

身体的特徴から周囲の視線を集めることも多く、そういった視線や偏見から心理ストレスを感じることも大いにあります。

まとめ

いかがだったでしょうか?映画や町で見かける軟骨無形成症の人のイメージからは想像したことになかった点もあったのではないでしょうか?

お子さんが軟骨無形成症と診断されたばかりのご両親やご家族は色々不安な面もあると思います。この記事が少しでも理解を深めてサポートするための役に立てたなら嬉しく思います。また、何かをきっかけに軟骨無形成症をもっと詳しく知りたいと思って記事を最後まで読んでくださった方、本当にありがとうございます。疾患を持っている人が少ないがゆえに理解されにくい面もあると思うのでこうしてまた1人少しでも理解しようとしてくれた方がいるというのはとても大きいことだと思っています。

これはあくまでも軟骨無形成症に焦点を当てた特徴や症状のまとめです。ほかの低身長症にはそれぞれまた違った症状や治療法、不便さ、生活の工夫があります。

今回の記事が少しでも軟骨無形成症の認知と理解に役立てならとっても嬉しく思います。